UN JOURNAL, DES ARTICLES EPHEMERES, UNE ACTUALITE , lus ailleurs et à partager

..............

Au bord de l’eau avec Fabcaro : « Moi, l’été, j'ai le bonheur facile »

Au bord du lac du Salagou, Fabcaro se livre sur son attachement aux souvenirs d’enfance, ses étés “très provinciaux” et populaires dans l’Hérault, entre Saint-André-de-Sangonis, où il a grandi, et Bédarieux, où il vit aujourd’hui, ses tournées des bals à l’adolescence, son rapport à l’écriture, au succès, et au temps qui passe. Et ce besoin tenace d’écrire, même au cœur de l’été. Le scénariste du prochain album d’Astérix (et du précédent) et auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï signe un tout nouveau roman chez Gallimard : “Les derniers jours de l’apesanteur” (sortie le 14 août 2025). Rencontre toute en légèreté avec le mec le plus drôle du coin.

Pourquoi avoir choisi le lac du Salagou pour cet entretien ?

J’adore les lacs. J’adore l’eau en général. J’adore Sète, les bords de mer, mais les lacs ont un effet apaisant sur moi. Le Salagou, c’est un lieu qui traverse toute mon enfance et mon adolescence. Quand j’étais gamin, dans ma famille, dès que les beaux jours arrivaient, c’était le rituel : on prenait la glacière, les boules de pétanque, l’apéro, et on allait pique-niquer au bord du lac. Je me baignais avec mes cousins, je lisais, et le soir on faisait griller des saucisses. Et puis, quand j’étais au lycée à Clermont l’Hérault, on y allait entre copains à mobylette, parfois même on séchait une heure de cours pour venir là. Et tous les ans, fin juin, il y avait la grosse fiesta de fin d’année ici. Aujourd’hui encore, je viens régulièrement m’y balader. Ça m’apaise, et ça fait remonter pas mal d’émotions.

Justement, dans Les Derniers jours de l’apesanteur, vous évoquez vos souvenirs d’adolescence après avoir abordé l’enfance dans Fort Alamo, votre avant-dernier roman publié chez Gallimard. Cette période vous a donné envie d’écrire ?

Ah oui, c’est hyper important. Alors je ne suis pas nostalgique du genre « c’était mieux avant » mais on est attaché à son enfance et à son adolescence. En tout cas moi, j’adore cette période. J’adore m’en souvenir, me rappeler des émotions et des moments de cette époque. Ça faisait un petit moment que je voulais écrire sur les années lycée, notamment sur la terminale, une année assez forte, de bascule : les derniers jours du lycée, de l’innocence, et l’entrée dans une autre vie. J’ai passé mon bac en 1989-1990. Le livre se passe à ce moment-là, mais je voulais écrire quelque chose dans lequel toutes les générations pourraient se retrouver. Et ça a fonctionné, enfin je l’espère. Ma fille et ses copines, qui sont de 99, se sont dit : « Bah nous, on a vécu pareil. » Et là, je me dis ouf… Le pari est réussi.

Vous vous souvenez de votre bac ? De l’été qui a suivi ?

Bien sûr. Il y avait ce rituel : aller voir les résultats affichés dans la cour du lycée. Une vraie scène de théâtre avec des cris, des pleurs, des rires. J’en garde un souvenir très précis. Et l’été qui suivait, c’était la grande bascule : la fac, la cité U, l’inconnu. C’est peut-être avec le recul, à 50 ans, que je le vois comme ça, mais pour moi, de l’enfance jusqu’à la fin du lycée, c’était une parenthèse enchantée.

Et aujourd’hui, est-ce que vous arrivez à déconnecter, à prendre de vraies vacances ? Vous signez une BD avec Fabrice Erre, un roman, une nouvelle…

J’ai du mal à ne pas bosser et à couper. C’est rare mais cet été, je bosse moins que d’habitude. Mais j’ai toujours des projets en cours ou des projets en tête que je mûris. L’écriture, ça a toujours été ma passion. Depuis tout petit, j’écris. Et c’est plus que ça, c’est un mode de vie. Je suis toujours dans la création, en train de pondre des trucs à droite à gauche. Mais cet été, soit je fatigue, soit c’est l’âge, soit j’ai trop produit ces dernières années, mais j’arrive à me poser, et à travailler beaucoup moins que d’habitude.

Et en vacances, vous aimez faire quoi ?

*Je bouge un petit peu en famille mais je suis plutôt casanier. Et puis aussi – c’est con comme truc – mais j’adore faire les vide-greniers du coin, le samedi ou le dimanche.

Vous cherchez quoi dans les vide-greniers ?

Alors je vais encore paraître névrosé de l’enfance : je vais chercher des petites voitures, des vieilles BD, des vieux livres que je lisais. Des revues genre Strange, Le Journal de Mickey, Pif Gadget, Les Quatre As, Achille Talon… Comme beaucoup de gens : on va chercher du passé. Des trucs que tu ne trouves plus, qui n’existent plus que dans les vide-greniers. [il réfléchit] Ouais, dit comme ça, ça fait vieux con [rires]. C’est pour ça que je précise : je suis attaché à mon enfance à moi, mais pas forcément à l’époque d’avant, qui, à mon avis, était plus puante que celle d’aujourd’hui. Malgré ce qu’on pourrait croire, je crois qu’on va vers du mieux.

Quand vous étiez enfant, vous faisiez quoi pendant les vacances ?

Je viens d’un milieu populaire donc je ne bougeais pas beaucoup. Enfin… si. Ma mère est née dans une petite ville à côté de Barcelone. Donc il y avait le rituel : on passait trois semaines, un mois là-bas, retour aux sources. Et à l’adolescence, j’y suis moins allé. Mais j’ai essayé de perpétuer le truc avec deux-trois potes et d’aller de temps en temps à Barcelone dans la petite maison de ma mamie. Faire la fiesta.

Vous parlez aussi, dans votre dernier roman, de ce basculement entre les vacances en famille et les vacances entre potes…

Oui, j’ai des souvenirs de ça. Le basculement que tout le monde connaît. Tu pars toute ton enfance avec tes parents, début d’adolescence aussi, et puis d’un coup, tu n’as plus envie. Tes parents te disent « on part 15 jours », et toi t’as envie d’aller faire la fiesta dans les bals de village. Ce n’est pas forcément un meilleur projet, mais t’as plus envie d’être avec tes potes.

C’est ce que vous faisiez, ici, dans la région ?

Avec les potes, le rituel, c’étaient les bals du coin : Canet, Montpeyroux… Aller boire des bières. Ce n’est pas très glorieux. Mais j’ai eu une enfance très provinciale et très heureuse.

Vous dîtes souvent que vous êtes un transfuge de classe. Vous le vivez comment aujourd’hui alors que vous vivez à l’endroit où vous avez grandi ?

Oui, moi j’ai vraiment grandi dans un milieu très populaire. Avec mes potes à Saint-André, au bar, sur la place du village, les virées en mobylette… Et je suis parti de là, j’ai atterri dans la littérature, avec le milieu « parisien ». J’ai vraiment l’impression d’avoir traversé tous les niveaux sociaux. Et ça me donne un regard très vaste. Je peux communiquer avec n’importe qui : avec le poivrot du coin, dans un village paumé, comme avec un éditeur parisien.

On fête les dix ans de Zaï Zaï Zaï Zaï. Vous avez écrit plein de bouquins à succès, des tas d’albums, des adaptations au ciné… Ça fait quoi d’être devenu culte ?

Je garde la tête froide. Peut-être parce que j’habite à Bédarieux, dans mon trou… Ma vie n’a pas trop changé en fait. Je suis toujours dans mon bureau, sur ma table, à écrire, à dessiner. Bon, je suis plus sollicité, c’est sûr. J’ai quinze mails par jour, alors qu’il y a vingt ans je n’en avais pas autant. Mais sinon… Je ne m’en rends pas vraiment compte.

On peut se balader tranquillement au bord du lac du Salagou quand on est Fabcaro ?

Oui, je ne suis pas Michael Jackson [rires]. De temps en temps, à Paris ou à Montpellier, y’a quelqu’un qui m’arrête, mais ça reste cool. Je ne suis pas surexposé. Et ça me va très bien. Les gens sont hyper bienveillants. Je suis plutôt un gentil, alors je crois que quand t’es gentil, les gens sont gentils aussi.

Le voyage est souvent présent dans vos albums, quel rapport entretenez-vous avec lui ?

Je ne suis jamais aussi bien que chez moi, dans ma bulle, à écrire, à lire, avec mes guitares… Je ne pars pas facilement. Mais je me fais secouer un peu par ma copine et mes filles, donc on a toujours voyagé. Maintenant elles ont plus de vingt ans, mais pendant vingt ans on est partis tous les quatre, régulièrement. À Pâques et l’été. Et j’ai adoré ça. J’ai des souvenirs hyper forts de cette petite tribu.

Et des souvenirs de vacances pourries ?

On était partis à Marseille. Ma fille était toute petite. On se fait une virée dans les calanques. Pendant qu’on prenait l’apéro, mes filles jouaient au bord de l’eau, et ma petite s’est piquée avec une seringue de toxico qui traînait. D’un coup, panique. Elle avait le doigt en sang. Ma fille aînée arrive et dit : « Iris s’est piquée avec une seringue ! ». Là, moi, ça y est, je commence à voir tous les scénarios… On a passé deux jours de vacances, les pires de ma vie. Bon après ça s’est réglé mais sur le moment, grosse angoisse.

Vous partez toujours avec vos filles ?

J’essaie de maintenir le truc. Ça devient plus difficile. Maintenant, elles ont chacune un copain, donc on élargit la tribu. Mais quand tu proposes des trucs cools, elles suivent. L’été dernier, j’avais un petit peu de sous grâce à Astérix, donc j’ai dit : « On passe trois semaines aux États-Unis, Los Angeles, San Francisco, vous venez ? ». Et tout le monde a dit oui.

Et à propos d’Astérix justement. Le prochain album, le 41e (25 octobre 2025), se passe au Portugal. C’est vous qui avez choisi ?

Oui, c’est moi. Y’a une tradition dans Astérix : un album au village, un en voyage. Et là, il fallait faire un voyage. Par élimination, il ne restait plus grand-chose. Et je me suis dit : « Tiens, ils ne sont jamais allés au Portugal. » J’ai regardé l’histoire du Portugal, si ça existait à l’époque. Et oui, c’était une province romaine, la Lusitanie. Et là, d’un coup, j’ai eu plein d’idées. En plus, j’avais envie d’un truc ensoleillé, de vacances car je bossais dessus un mois de juillet… Donc j’ai développé un pitch à partir de là. J’étais déjà allé à Lisbonne, à Porto… Et avec l’éditeur, on est allés passer trois jours sur place, pour prendre des photos, de la documentation.

Et quand vous voyagez, vous avez un carnet de croquis avec des notes ?

Dessiner, non. C’est pour ça que je dis souvent que je ne suis pas un vrai dessinateur. Mes potes dessinateurs, dès qu’ils partent, ils croquent. Moi non, cela ne me démange pas. Par contre, j’ai toujours des projets qui tournent dans la tête. Mais plutôt d’écriture : roman, scénario. Souvent le fait de bouger, ça désaxe un peu, ça fait naître d’autres idées, des ambiances.

Il y a un objet que vous emmenez toujours avec vous en vacances ?

L’ordi. J’aimerais m’en passer, mais je l’ai toujours. Je ne suis pas très téléphone portable, je n’écris rien dessus. Le soir, à l’hôtel ou quand on se pose, si j’ai besoin de prendre des notes ou juste rester un peu connecté. Et puis des livres. Je ne peux pas partir sans livres.

Dans vos romans, il y a de plus en plus d’autobiographie. Vous l’assumez ?

Oui. De manière déguisée, mais oui. J’ai toujours mélangé la fiction et l’autobiographie dans mes romans, pour qu’on ne voie pas ce qui est vrai, ce qui est faux. […] Ces dernières années, ma mère était malade, puis elle est décédée en 2022. J’avais besoin d’en parler, de parler de cette époque. Je n’ai pas voulu le faire frontalement parce que je suis trop pudique. Mais de manière déguisée, je m’aperçois que je l’ai fait. Samouraï, je l’ai écrit pendant qu’elle était malade. Ça parle du retour aux sources, des origines espagnoles. Fort Alamo, je l’ai écrit après son décès. La maison à vider, ça, c’est autobiographique.

Justement, vous pensez que vous pourriez écrire un jour un livre “sérieux”, sans passer par l’humour ?

Je n’espère pas. Enfin, pourquoi pas… Mais je suis trop pudique. Pour moi, l’humour, c’est un truc de pudique. J’ai plein de choses qui me tiennent à cœur, mais je ne peux pas les dire frontalement. C’est pour ça que je n’ai pas l’impression de faire des livres d’humour. Je fais de la comédie, mais c’est un moyen pour faire passer des choses qui me tiennent à coeur.

Si vous pouviez pouvais boire un apéro avec quelqu’un, mort ou vivant, vous choisiriez qui ?

Je ne suis pas trop du genre à vouloir rencontrer mes idoles. Je suis timide, émotif. Mais s’il fallait choisir, peut-être Alain Chabat. Je pense qu’on se ressemble. On a échangé par mail, on se dit qu’il faut qu’on boive un coup, on n’y arrive pas. Il a repris Astérix, il est comme moi, enfant de Goscinny, de Zucker Abrahams Zucker … Humour crétin, débile, mais très écrit. Et humainement, il n’a pas l’air d’avoir le melon. J’aime beaucoup.

Et pour finir, votre définition d’un été réussi ?

Bon, ça va faire vieux beauf [rires]… mais moi je suis dans les clichés d’été. Il faut qu’il fasse beau, qu’il fasse chaud, que je boive ma bière fraîche le soir en terrasse. Moi, j’ai le bonheur facile. Tu me mets dans le Sud, au bord de l’eau, il fait beau… Une pinte bien fraîche, une plancha de seiche, des tapas, des olives… C’est ça la vie.

LES DERNIERS JOURS DE L'APESANTEUR

LES DERNIERS JOURS DE L'APESANTEUR

L'année du Bac, la meilleure période de notre vie en même temps que la pire. « Je m’étais façonné un faux moi intégralement taillé pour lui plaire. Elle avait adoré Le cercle des poètes disparus ? C’est dingue, c’était mon film culte. Elle aimait Sting et surtout son dernier album en date … Nothing Like the Sun ? Je vénérais cet album, de manière inconditionnelle. Elle admirait le chanteur pour son implication dans la défense de la forêt amazonienne aux côtés du chef Raoni ? J’étais à deux doigts de venir au lycée le lendemain avec un plateau de terre cuite coincé dans la lèvre inférieure… » Jonglant avec l’euphorie et la fébrilité de nos dix-huit ans, Fabrice Caro livre la chronique drolatique d’une année de terminale à la fin des années 80.

« Une décision historique ! » : l’A69 annulée, les opposants exultent

C'est un article de REPORTERRE

Le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’autorisation environnementale de l’autoroute A69. À Toulouse, les opposants célèbrent leur victoire, deux ans après le début du chantier.

Le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’autorisation environnementale de l’autoroute A69. À Toulouse, les opposants célèbrent leur victoire, deux ans après le début du chantier.

« En dépit de la pression exercée par l’État et le concessionnaire, c’est une décision historique ! » Le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’autorisation environnementale délivrée au concessionnaire Atosca, qui lui permettait de construire l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Après deux ans de travaux, le chantier est stoppé.

« C’est la première fois qu’une autoroute est annulée pour des raisons environnementales, alors même que les travaux sont très avancés », a déclaré en conférence de presse à Toulouse Maître Alice Terrasse, avocate d’une partie des associations ayant déposé la requête pour annuler l’A69.

« C’est un moment inoubliable pour nous, a précisé Gilles Garric, militant du collectif La Voie est libre. Cela fait plus de quinze ans qu’on lutte contre ce projet. Aujourd’hui, le tribunal nous a donné raison sur tous les arguments que nous avons toujours portés. »

L’État ne compte pas en rester là. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a qualifié cette annulation d’« ubuesque » et a annoncé que l’État ferait appel de cette décision. En droit administratif, l’introduction d’un recours ne suspend pas le jugement : le concessionnaire ne pourra pas poursuivre les travaux en attendant la décision finale de la cour administrative d’appel, selon l’avocate.

Des bénéfices « trop limités »

Dans son jugement du 27 février, que Reporterre a pu consulter, le tribunal administratif de Toulouse estime que les « bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique sont trop limités » pour justifier la construction de l’autoroute.

La juridiction démonte les arguments du concessionnaire et de l’État, estimant, par exemple, que le bassin Castres-Mazamet ne souffre pas d’une situation de décrochage par rapport à d’autres villes de la région comme Albi ou Carcassonne. Il estime que la route nationale existante n’est pas particulièrement accidentogène comparée à d’autres itinéraires, et souligne que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière » (6,77 euros pour un aller simple) pourrait décourager de nombreux utilisateurs.

Le tribunal conclut qu’« au vu des bénéfices très limités qu’auront ces projets pour le territoire et ses habitants, il n’est pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées ».

En plus d’annuler l’autorisation de l’A69, la juridiction a également annulé l’autorisation de l’A680, une jonction de 8 kilomètres censée relier l’agglomération toulousaine à la commune de Verfeil, où se trouve l’échangeur pour emprunter l’A69. L’arrêt du chantier suspend également l’installation très controversée des usines à bitume, qui devait intervenir mi-mars.

« Je tiens à saluer le courage de la juridiction administrative. Le tribunal a jugé en droit et uniquement en droit, et cela est de très bon augure pour la suite », souligne l’avocate Alice Terrasse.

« Pour tous ceux qui ont laissé des plumes ###»

Depuis plusieurs mois, l’étau juridique s’était resserré autour de ce projet autoroutier controversé. Durant deux audiences au tribunal, la rapporteuse publique, Mona Rousseau, avait demandé aux juges d’annuler l’autorisation environnementale.

Dans ses conclusions, qu’elle avait réitérées lors de l’audience du 18 février, la magistrate indépendante avait jugé qu’il n’existait pas de raison impérative d’intérêt public majeur et que les gains espérés par la construction de cette autoroute n’étaient pas suffisants par rapport aux atteintes à l’environnement.

Pour les militants, trop de temps a été perdu. « Il n’est pas normal d’avoir un jugement deux ans après le début des travaux, a certifié Thomas Digard, un militant du collectif La Voie est libre. J’ai une pensée émue pour les nombreuses personnes expropriées pour ce projet inutile et finalement jugé illégal. »

« On demande l’amnistie pour tout le monde, puisque l’histoire leur donne raison ! »

À ses côtés, dans un petit bar de Toulouse choisi pour accueillir la conférence de presse, Geoffrey Tarroux, un autre membre du collectif, a salué « tous ceux qui ont laissé des plumes lors de cette lutte, qui ont sacrifié leur vie et ont laissé des vertèbres et des fémurs durant deux ans. De nombreux procès doivent encore avoir lieu contre des opposants à l’A69, et on demande l’amnistie pour tout le monde, puisque l’histoire leur donne raison ! »

Les modalités concrètes de cette annulation, concernant la remise en état du chantier ou la déconstruction des ouvrages d’art, ne sont pas encore connues. Pour Jean Olivier, coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, « le plus important pour le moment, c’est de laisser la nature reprendre ses droits ».

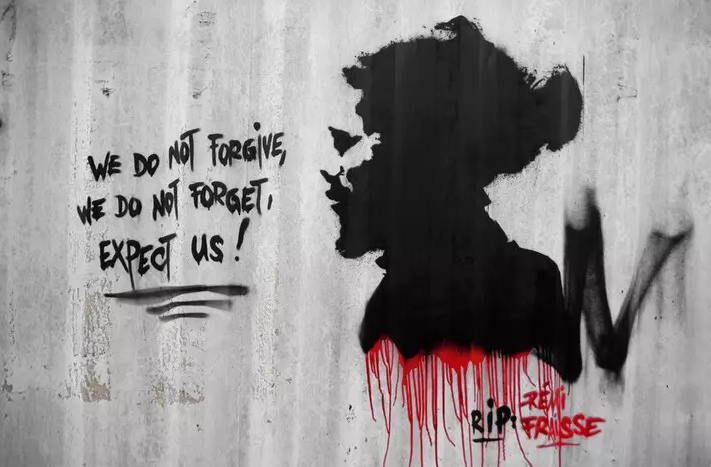

Mort de Rémi Fraisse : la France condamnée pour violation du droit à la vie

C'est un article de REPORTERRE

C’est une victoire inédite qui conclut une longue bataille judiciaire. Dix ans après la mort du militant écologiste, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation du « droit à la vie ».

C’est une victoire inédite qui conclut une longue bataille judiciaire. Dix ans après la mort du militant écologiste, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation du « droit à la vie ».

Il a fallu atteindre le dernier échelon du droit pour enfin obtenir justice. Ce 27 janvier, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour violation du « droit à la vie » à la suite de la mort de Rémi Fraisse. Le jeune homme avait été tué par une grenade lancée par un gendarme mobile lors d’une manifestation contre un projet de barrage à Sivens, dans le Tarn, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Suspendu, le projet en lui-même a été jugé illégal en 2016.

Pour autant, jamais le gendarme auteur du lancer, comme sa hiérarchie, n’ont été mis en examen pour la mort du militant écologiste et l’enquête judiciaire s’est soldée par un non-lieu définitif. Quant à la justice administrative, elle a reconnu en 2023 que l’État était « civilement responsable » des dégâts causés par ses opérations de maintien de l’ordre, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu de « faute » commise à Sivens. La CEDH vient ainsi mettre un terme à cette absence constante de condamnation de fond. Dans son arrêt, elle relève à la fois « des défaillances de la chaîne de commandement » et de l’organisation des opérations.

Les armes utilisées sont également mises en cause. La grenade fatale à Rémi Fraisse « était problématique en raison de l’absence d’un cadre d’emploi précis et protecteur ». Même si celle-ci a été interdite en 2017, les forces de police disposent toujours d’autres grenades similaires. S’ajoute à cela qu’aucune autorité civile n’était présente sur place au moment des faits et « ne pouvait, à distance, complètement percevoir l’ampleur des affrontements et la situation rencontrée par les forces de l’ordre ». Dans ces conditions, le risque d’atteinte au droit à la vie des manifestants était présent, ce qui viole l’article 2 de la convention européenne des droits d’homme.

« C’est une confirmation de ce qui était pressenti depuis le début »

Cette condamnation, assortie d’un total de 50 700 euros d’indemnités versées aux membres de la famille de Rémi Fraisse, clôture plus de dix ans de bataille judiciaire. Pour Claire Dujardin, avocate de la mère et de la sœur de Rémi, cette décision est « une victoire et une confirmation de ce qui été pressenti depuis le début : le maintien de l’ordre à Sivens n’apportait pas les garanties suffisantes pour éviter que Rémi ne soit tué ».

Cette condamnation, assortie d’un total de 50 700 euros d’indemnités versées aux membres de la famille de Rémi Fraisse, clôture plus de dix ans de bataille judiciaire. Pour Claire Dujardin, avocate de la mère et de la sœur de Rémi, cette décision est « une victoire et une confirmation de ce qui été pressenti depuis le début : le maintien de l’ordre à Sivens n’apportait pas les garanties suffisantes pour éviter que Rémi ne soit tué ».

Dans un court communiqué, le père de Rémi, Jean-Pierre Fraisse, estime quant à lui que « cette condamnation établit de manière définitive que Rémi » âgé de 21 ans « a été tué par la France en raison d’ordres […] manifestement disproportionnés ». Pour lui, « la France ne sort pas grandie de cette affaire. Elle le serait si elle mettait tout en œuvre pour que de tels faits ne se reproduisent pas ».

Au cabinet d’avocat Spinosi, qui accompagnait le père devant la CEDH, on observe que « c’est la première fois que la Cour condamne la France sur le maintien de l’ordre en manifestation ». La France avait déjà été condamnée en 2023 pour l’usage de techniques policières comme les nasses, mais cette fois « l’arrêt dit en sous-texte que l’encadrement était lacunaire et ces armes, dites intermédiaires, s’avéraient en fait particulièrement dangereuses, élément longtemps nié par les autorités ».

Le maintien de l’ordre à la française remis en cause

Dans sa décision, la Cour a en revanche mis hors de cause l’enquête et la procédure elle-même, qui ne sont pour elle entachées « d’aucun manquement à l’indépendance et à l’impartialité ». Mais pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie notamment sur le travail du Défenseur des droits, seule instance à avoir auditionné le préfet et son directeur de cabinet aux responsabilités à l’époque. Un paradoxe quand on constate que le travail fourni par cette institution est rarement considéré par les tribunaux et l’État.

En 2017, 2021 et encore en 2023, elle n’a cessé d’alerter sur les dérives du maintien de l’ordre, sans que cela n’empêche la persistance de graves violences à l’encontre des manifestants à Sainte-Soline en 2023 ou l’an dernier sur le tracé de l’autoroute Castres-Toulouse. Deux projets qui ont en commun, comme Sivens, d’avoir dû subi pendant des mois la violence d’État pour faire avancer des chantiers, avant que ceux-ci ne soit inévitablement déclarés illégaux par la justice.

Que diable allait-il faire à Pézenas

DANS LES PAS DE MOLIERE

à lire dans TELERAMA 3901 16/10/24 par Kilian Orain

Le dramaturge n'y a séjourné que trois fois. Pourtant , la cité occitane aux ruelles fourmillant d' artisans le vénère . Son coeur médiéval aux murs ocres invite à la balade.

"Molière", "Molière", "Molière": le nom orne nombre de façade de Pézenas, paisible cité du Sud nichée entre Béziers et Montpellier. Du cinéma aux plaques commémoratives , il est partout! Pourtant, le dramaturge français , né Jean Baptiste Poquelin en 1622, n'y a fait que quelques passages. Lorsqu'il quitte Paris , âgé d'une vingtaine d'années et déjà criblé de dettes, il sillonne les routes de France avec sa troupe de l'Illustre Théâtre, s'arrêtant en tout et pour tout trois fois à Pézenas, entre 1650 et 1656 pour y jouer ses pièces. Assez pour que Marcel Proust déclare: " Si jean-Baptiste Poquelin est né à Paris , Molière est né à Pézenas"

Dès l' entrée dans la ville , par l'avenue François Hue, un buste du dramaturge guette les passants. En face , le Grand Hôtel, Molière abrite aussi quelques statues de l'homme de théâtre. Lequel s' affiche même au sol, peint au pochoir dans les rues de cette cité médiévale. La petite commune mérite qu'on s'y arrête et qu'on s'y promène, à pied, pour goûter à l'atmosphère douce et solaire. les façades ocres, colorées, et les vieilles pierres en constitue le coeur. Il faut s'engouffrer dans les traverses (rue du Château, Mercière, Alfred-Sabatier, Triperie-Vieille) débouchant sur de petites places ( Ledru-Rollin, Etats-du-Languedoc, République), des restaurants ou es boutiques d'artisans. Car Pézenas abrite un florilège de bijoutiers, de céramistes, (Taupinette et compagnie), des maroquiniers, (Le Hameau des artisans), ou des maîtres verriers ( Atelier Eva Luca). Au fond de la petite impasse Simon-Ducros se trouve se trouve aussi la ferronnerie d' art ACB proposant oeuvres et objets de décoration. Présents dans chaque rue ou presque, les hôtels particuliers témoignent qu riche passé politique et commercial de la ville, qui accueillit à travers l'histoire marchands de drap, de cuir, de bois ...

Au bout du cours Jean-Jaurès, l'une des artères entourant le centre historique de la ville , on emprunte la porte Faugères, une large arche de pierre débouchant sur l' ancien ghetto juif, établit au XIIIè et XIVè siècles. Tout de suite à gauche , l'étroite rue de la Juiverie , en pente, mène en quelques pas à la butte du château. Seule une majestueuse porte en bois rappelle la présence du monument, rasé en 1632 sur ordre de Richelieu. En redescendant, on tombe sur la place Gambetta. Y trône en majesté l'ancienne maison consulaire, un bâtiment médiéval où les députés de la région se rassemblaient au XVIIè siècle lors des états généraux du Languedoc., alors province autonome du royaume. Et où Molière joua plusieurs fois. Aujourd'hui, le bâtiment accueille des artisans d'arts locaux dont il est possible d' admirer le travail. Non loin , rue François-Oustrin, l' hôtel particulier des barons Lacoste, du nom d'une riche famille de marchands de draps, est l'un des plus prestigieux de la ville. Affecté à des expositions , il se visite, en accès libre. Depuis ses escaliers en pierre , on observe de magnifiques voûtes en croisée d'ogives. A l'entrée une plaque rappelle le passage de Molière. Le dramaturge n'est jamais loin... Outre son sous-sol entièrement consacré aux traditions locales, il abrite également une salle dédiée à Molière. Elle retrace les séjours du comédien à Pézenas et donne à voir l'un de ses deux fauteuils - l'autre, dans lequel la légende raconte que le dramaturge serait mort, est conservé à la Comédie-Française. Longtemps perdu, le séant a été retrouvé il y a peu. On dit que c'est depuis ce fauteuil , alors installé à la boutique de son ami, le barbier Gély, que Molière observait les passants. Certains, lui auraient d'ailleurs inspiré des personnages, comme celui de Lucette dans la comédie-balet Monsieur de Pourceaugnac(1669). A l'étage du musée , on admirera les toiles colorées des premières années d'un peintre de la région, Gérard Calvet (oeuvres exposées jusqu'au 3 novembre) Et en sortant, la fameuse boutique du barbier Gély a été réaménagée en un musée qui évoque de manière ludique le chanteur-poète et roi de la contrepèterie , Boby Lapointe (1922-1972). En 1966, l'enfant de la ville avait composé la chanson L'Ami Zantrop en hommage au patron du théâtre

VISITER

-

En été les alentours de Pézenas comptent nombre de domaines viticoles à découvrir. Pour les fans absolus de Molière, la Grange des Près ouvre ses portes en Juillet et en août, hors week-end et jours fériés. Le dramaturge y séjourna, à deux reprises , acceuilli par le prince de Conti. En juin ne pas rater l'incontournable festival Molière (théâte, danse, arts vivants...)

- A une vingtaine de minutes l'étang de Thau se découvre en toute saison: balades, loisirs nautiques, dégustations d' huîtres...

DORMIR

-

Pratique pour sillonner la ville à pied, le Grand Hôtel Molière offre des chambres simples et spacieuses , avec un rapport qualité-prix correct. A partir de 81€ la double. hotelmolière.fr

- Pour un séjour tout confort , l' ancienne Distilleriede Pézenas, transformée en hôtel, propose des chambres cossues et de séduisants équipements : spa, piscine, restaurant et bar. A partir de 80€ la double . garrigae.fr

SE RESTAURER

-

A l' Atelier (14, rue Conti), une carte resserrée mais généreuse . Ne ratez pas la rouille de seiches à la sétoise en plat. Et le mi-cuit au chocolat et à l'huile d'olive en dessert. Environ 30€ pour un menu complet.

- Pour le dîner. Chez Paul (9 rue Albert-Paul-Alliès n) offre le cadre chaleureux d'une petite cour extérieure, ou d'une belle salle voûtée. Au menu, une cuisine traditionnelle et de saison. Mention spéciale aux linguines et leurs palourdes à,la cr^me d'aïl. Un régal.

La randonnée comme remède, pas à pas

Vallée du Haut Giffre

Vallée du Haut Giffre

Interview

Sylvain Tesson : «La marche m’a remis d’aplomb, physiquement et mentalement, elle dissipe les nuages noirs»

L'écrivain Sylvain Tesson, qui a parcouru le monde et escaladé tout ce qu'il trouvait sur son chemin (montagnes, cathédrales, immeubles, maisons…), se livre dans Sur les chemins noirs (Gallimard) à un voyage intérieur. Intérieur car, pour une fois, il sillonne son propre pays. Intérieur car, meurtri physiquement et psychologiquement par un grave accident et un deuil, il a fait de cette marche une opération de rééducation et une tentative de réconciliation avec lui-même.

Vous aviez déjà pratiqué la marche avant votre accident ? N’était-ce pas trop lent pour vous ?

Je l'avais pratiquée, oui, mais seulement en tant qu'alpiniste. En montagne, on appelle cela la «marche d'approche». C'est un peu comme un parvis avant d'attaquer la montagne. Ou les escaliers avant l'amour. Après mon accident [en août 2014, il a chuté de près de 10 mètres en escaladant la façade d'une maison, à Chamonix, alors qu'il allait rendre le manuscrit de son récit Bérézina, ndlr], je ne pouvais plus gambader de la même manière, cette marche a été aussi une rééducation. Jusqu'alors, la marche évoquait plutôt un séjour en thalassothérapie. En France, c'est une activité forcément paisible. C'est un petit pays tellement peuplé, on ne peut même pas s'y perdre. Cela me fait penser à cette affiche électorale de François Mitterrand, «La Force tranquille» : il est en premier plan avec, en fond, un paysage français.

Etiez-vous très différent à l’arrivée, au-delà des aspects mécaniques et physiques ?

Tout marche ensemble, les aspects physiques sont justement essentiels. La marche m’a remis d’aplomb, physiquement et psychologiquement. Elle m’a apporté un vrai rétablissement moral. J’avais des périodes très sombres avant de partir. La marche dissipe les nuages noirs. J’ai aussi vécu cette marche de façon médiévale, presque arthurienne. Traverser les forêts rend très sensible au merveilleux de la nature. Il faudrait prescrire à tous les accidentés la marche dans la nature avec nuits à la belle étoile.

Vous abattiez quand même 30 ou 40 kilomètres par jour !

Oui, mais ce n’était rien pour celui que j’étais avant, un sportif en très bonne condition physique. J’allais bien alors, comme va bien un adolescent : j’étais en surchauffe permanente, dans un état d’excitation générale. Surchauffe que j’entretenais en mettant du fioul dans la machine, le fioul étant l’alcool. Dans cet état d’exaltation, je négligeais beaucoup ce qui m’entourait. Depuis l’accident, j’ai arrêté complètement l’alcool. Il me reste quelques petits pincements de nostalgie parfois, mais ils disparaissent vite avec la découverte des matins limpides. J’ai découvert la chance que j’avais de vivre dans ce pays, et de pouvoir simplement marcher, ce qui n’était pas évident juste après la chute. Dès que j’ai compris que j’allais retrouver l’usage de mes jambes, je n’ai pensé qu’à cette marche.

Cet accident fut comme un rite de passage à l’âge adulte ?

Même plus qu'adulte : quand j'étais encore à l'hôpital, cette chute de dix mètres de haut m'avait fait vieillir de cinquante ans. Je suis passé de l'état de sportif en très bonne santé à celui de vieille dame en convalescence. Les premiers pas ont été très laborieux. Comme si chacun d'eux était une escalade. Après, j'ai découvert à la marche des vertus que je ne soupçonnais pas, un principe de thermodynamique, qui favorise non seulement les idées mais aussi un auto-entretien général de tout le corps. J'ai recommencé l'escalade, mais de façon raisonnable. Maintenant, j'utilise des cordes. Et surtout, je ne fais plus d'escalade en solo. Vous savez ce qu'en disent les alpinistes ? «Si tu tombes, c'est la chute, et si tu chutes, c'est la tombe.»

La montagne est le dernier espace sauvage ?**

*Malheureusement non, dès qu’on l’approche de très près, les empreintes humaines sont partout. Lorsque vous grimpez une paroi, vous découvrez une multitude de pitons plantés dans la roche. C’est un grand débat actuellement entre les alpinistes et tous ceux qui pratiquent la montagne. Il existe par exemple un mouvement qui s’appelle «Mountain Wilderness», pour la préservation de l’aspect sauvage de la montagne - autrefois, pour se rapprocher du «wilderness» anglais, on utilisait cette très belle expression d’«espaces adamiques»* -, qui a entrepris de préserver les parois rocheuses des pitons. Les pitons sont un peu à la montagne ce que les ronds-points sont à la plaine, un aménagement du territoire sur le granit. Avant, les alpinistes retiraient leurs pitons au fur et à mesure de leur grimpée. Aujourd’hui, les pitons sont posés à la perceuse, avec des chevilles à expansion.

La montagne n’est plus un espace préservé. Il y a des refuges partout. Même dans les «gouffres effroyables» dont parlait Chateaubriand. On voit bien la marque de l’aménagement du territoire. Si on est attentif, on verra aussi le balisage, qui signale le moindre sentier de randonnée.

Votre itinéraire ne suit pas la diagonale du vide ?

C'est une notion du siècle passé. C'était un terme de la Datar [remplacée en 2014 par le Commissariat général à l'égalité des territoires]. Cette diagonale traversait la France de la Meuse aux Landes. Cette ligne était tracée à partir des faibles taux de densité de la population. C'est d'ailleurs l'itinéraire qu'a suivi l'écrivain Jacques Lacarrière pour écrire Chemin faisant (Fayard, 1974). Il arrivait de Grèce, après le coup d'Etat, et ne voulait voir personne. C'était aussi mon objectif. Je voulais retrouver le silence. Le silence, c'est quand on entend enfin les insectes xylophages, ceux qui rongent le bois.

Mon itinéraire est aussi inspiré de la littérature des agences d’aménagement du territoire et des cartes IGN. Quand j’étais à l’hôpital, à l’été 2015, j’ai entendu aux informations le compte rendu d’un rapport commandé par le Premier ministre sur l’hyperruralité. Ce terme m’a interpellé. Au critère démographique, on avait ajouté un critère d’éloignement administratif, les distances avec les CHU, les prisons ou les préfectures… Il y a toujours une arrière-pensée à l’aménagement du territoire, on vous parle de proximité du CHU en ayant en tête le contrôle, les impôts et les prisons. Les liens routiers avec les ronds-points et les zones d’activité commerciale ne résoudront jamais la désubstantialisation des campagnes. Nous avons tous traversé des villages vides, qui semblent morts. Ils ne font qu’ajouter un désastre à la catastrophe.

J’ai quitté cet itinéraire à la sortie du Massif central car je voulais rejoindre le littoral. Je voulais que cette marche s’achève au bord d’une falaise sur la mer. Les falaises du Cotentin étaient parfaites. Mais, depuis le Mercantour, le trajet reste diagonal.

Est-ce si différent de marcher en France et en Sibérie ?

En France, on assiste à ce que Braudel appelle «l’extrême morcellement». Le paysage change constamment, à la simple échelle du pas. Le temps d’une marche, on peut ainsi observer différents aspects géologiques, quand on passe d’un sol calcaire à un sol granitique par exemple, ou au gré des changements climatiques, culturels et architecturaux. Le paysage français est une œuvre de marqueterie extravagante. Lorsque l’on marche en Sibérie, on assiste au contraire à un spectaculaire déploiement d’uniformité, le paysage reste le même sur des immensités, jour après jour. Avancer pendant deux semaines sans voir la moindre variation peut apporter l’ivresse d’une longue traversée en mer.

La mosaïque française dit beaucoup sur l’inutilité des débats sans fin sur «une» identité nationale. Les paysages français devraient décourager tous les combats de coqs. La singularité française réside justement dans cet extrême morcellement.

Quels sont les paysages qui vous ont le plus bouleversé ?

On revient toujours aux paysages qui nous sont familiers, on aime mieux ce qu’on connaît bien. Mes paysages de prédilection sont provençaux. Ceux du Mercantour, les Alpes-de-Haute-Provence, la Vésubie. Je les ai fréquentés dès l’enfance, j’en aime toutes les odeurs, la sécheresse. J’aime cette terre qui ne retient rien. Les paysages humides, au contraire, m’inquiètent : à force de vivre sur des terres qui retiennent l’humidité, les gens qui y habitent retiennent aussi les secrets, c’est peut-être une forme de folie. Je préfère la chaleur exubérante du Sud.

La marche est-elle aussi une histoire de rencontres ?

Ce n’était pas mon objectif de départ. Je voulais vraiment faire une marche d’évitement. J’ai pris les chemins les plus écartés. Mais, du coup, les rares rencontres n’en sont que plus marquantes. Elles étaient toutes surprenantes et je ne les oublierai pas. Elles sont gravées dans ma mémoire. Je me souviens d’une vieille dame accrochée à son village déserté comme une naufragée à un radeau. Les gens que j’ai croisés n’avaient pas du tout les mêmes conversations ni les mêmes centres d’intérêt que les citadins. Ils ne parlent pas de l’actualité, mais de leur écosystème, des arbres, des champignons, du temps… J’ai retrouvé aussi les animaux et les végétaux qui se cachent, qu’on ne veut pas voir, les araignées et les orties par exemple.

La marche vous rappelle-t-elle vos études de géographie ?

La géographie physique me passionnait, elle permet de lire les paysages, ses accidents, ses plis et replis. Les plaques tectoniques ou un changement géologique y sont lisibles. Mais davantage en Mongolie qu’en France. En Mongolie, vous pouvez prendre des chemins sans qu’il y ait de trace de passage humain, les traces des précédentes invasions sont effacées depuis longtemps. En France, même sur une paroi des Grandes Jorasses, on tombe sur toute une quincaillerie de pitons, tout un écomusée.

Vous remarcherez en France ?

C’était une étape. Un moment de méditation, de reconstruction. J’ai pu constater à quel point la marche en plaine permet cette échappée réflexive. Je pense qu’on ne peut pas philosopher en escaladant les montagnes, tout notre esprit est mobilisé par le terrain, par le bloc d’après. Aujourd’hui, je peux recommencer à partir plus loin, en Grèce ou en Chine.

Comment sont créés les chemins de randonnée que vous empruntez?

Juliette Baëza – Édité par Louis Pillot – 13 août 2024 à 6h55 . Un article de SLATE

De l'exploration du territoire à l'ouverture d'un sentier, il faut compter plusieurs années###.

Pour que les vacanciers arpentent les itinéraires parfois subtilement camouflés dans la nature, il faut un travail bien rodé en amont. Depuis 1947 et la création des premiers chemins de grande randonnée (GR), un dur labeur de paperasse, de balisage ou encore d'entretien permet à la carte de France d'être traversée par de si nombreux sentiers pour marcheurs.

Pour que les vacanciers arpentent les itinéraires parfois subtilement camouflés dans la nature, il faut un travail bien rodé en amont. Depuis 1947 et la création des premiers chemins de grande randonnée (GR), un dur labeur de paperasse, de balisage ou encore d'entretien permet à la carte de France d'être traversée par de si nombreux sentiers pour marcheurs.

Le premier à s'être penché sur la question est Jean Loiseau, un passionné de randonnée qui parcourt l'Hexagone en long, large et travers après la Première Guerre mondiale. Il crée ainsi les couleurs de signalisation du GR: deux traits blanc et rouge. Le premier GR –le GR3– est inauguré à Orléans en 1947. Puis suivent le GR1 en Île-de-France l'année suivante et le GR TMB au mont Blanc en 1951. Aujourd'hui, il existe 304 chemins de grande randonnée, qui quadrillent plus de 70.000 kilomètres dans le pays.

«Il existait des sentiers dès la fin du XIXe siècle, mais l'idée d'un schéma directeur d'itinéraires balisés sur l'ensemble du territoire est née juste après la guerre, précise Séverine Ikkawi, directrice des relations extérieures de la Fédération française de la randonnée pédestre. L'initiative était alors élitiste, portée par des messieurs qui occupaient des postes importants et qui étaient motivés par le fait d'échapper au milieu urbain et de retrouver le contact avec la nature.»

Les locaux, cheville ouvrière des chemins de randonnée

Ces origines bénévoles ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Ce sont toujours les férus de randonnée qui, sur leur temps libre, s'occupent d'une grande partie de la gestion des itinéraires d'excursion. Près de 9.000 volontaires répartis dans toute la France se consacrent ainsi à la découverte, au balisage et à l'entretien des sentiers. Car si l'on pourrait croire que les communes, l'Office national des forêts (ONF) ou les parcs naturels en sont à l'origine, ce sont en réalité les locaux, fins connaisseurs de leur région, qui proposent les parcours de randonnée.

«La création d'un itinéraire repose sur les gens du coin, les bénévoles de la fédération qui voient le potentiel d'un espace et se disent que ça vaut le coup de tracer un sentier, souligne Séverine Ikkawi. Ce sont forcément des gens du cru qui sont capables d'identifier où et comment faire passer les randonneurs sur un itinéraire qui va les emmener hors des sentiers battus.»

Pour ce faire, ils composent avec la réalité du terrain existant: très souvent, les chemins imaginés partent d'un sentier déjà présent. «Les itinéraires sont créés sur la base des chemins ruraux déjà existants donc le côté défrichage, création de la trace, sont extrêmement rares, indique la membre de la Fédération. En revanche, ensuite, il y a tout l'entretien!»

Chaque bénévole a ainsi sous sa responsabilité un kilométrage de GR qu'il doit baliser et entretenir. Chaque année, deux passages sur le chemin sont obligatoires pour vérifier qu'il est praticable par les 18 millions de marcheurs estimés en France. Sinon, les volontaires s'occupent des menus travaux de défrichage et d'entretien des routes. En cas de dégâts importants, ce sont alors les collectivités territoriales qui leur viennent en aide.

Par ailleurs, toutes les publications autour des chemins de randonnée français reposent également sur ce réseau de bénévoles. Charge à eux d'écrire les descriptifs et de mettre en avant les points naturels ou culturels à admirer sur les sentiers.

Des étapes à respecter

Pour autant, le travail des volontaires demeure très encadré par la Fédération française de la randonnée pédestre. En plus d'une formation de deux jours en moyenne –facultative mais fortement encouragée–, l'association décerne aux bénévoles une carte officielle de baliseur afin de justifier de leur statut sur le terrain. «Être aménageur/baliseur ne s'improvise pas, souligne Séverine Ikkawi. Nous les formons notamment sur les étapes administratives, car il y a des choses à savoir en termes juridiques et de droit à la propriété, des normes à respecter, etc.»

L'homologation d'un sentier de marche passe par plusieurs étapes rigoureuses définies en amont, à commencer par cette phase administrative. «On trace des itinéraires sur des territoires qui évidemment ne nous appartiennent pas, il faut ainsi s'attaquer au cadastre pour voir à qui appartiennent les parcelles traversées, rappelle la directrice. Le plus fréquemment, on est sur le domaine public donc il faut demander des autorisations de balisage aux communes, à l'ONF…» Dans le cas de domaines privés, les propriétaires sont sollicités, afin d'établir des conventions de passage de randonneurs sur leur terrain. En 2023, 9.517 cartes de baliseurs officiels ont été décernées, un chiffre en constante augmentation.

Surtout, certains critères doivent être remplis pour qu'un sentier puisse devenir GR. D'abord, le chemin ne doit pas dépasser 30% de passage sur terrain goudronné. D'autre part, il doit proposer un hébergement tous les 20 kilomètres maximum, afin de permettre aux marcheurs de bénéficier d'un point d'étape. «Seule la Fédération a la prérogative d'homologuer ou non un itinéraire en GR, insiste Séverine Ikkawi. Les projets présentés par les locaux sont étudiés par la commission sentier itinéraire, puis il se passe environ deux ans entre la proposition d'un parcours et son ouverture.» En 2023, quinze nouveaux itinéraires ont ainsi été validés par l'association de randonnée pédestre.

Valoriser le territoire

Tous ont pour vocation de mettre en avant le patrimoine local, naturel ou culturel. Qu'ils épousent des voies ancestrales, parcourent des sites d'exception ou racontent une histoire, les GR possèdent toujours un fil conducteur.

Le Saint-Jacques de Compostelle se distingue par son empreinte religieuse, le GR70 suit les traces du livre de Robert Louis Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes, le GR34 longe le littoral breton presque sans jamais quitter la mer des yeux… «Nous travaillons actuellement sur les chemins de la Libération, les parcours des alliés après le Débarquement, afin que les promeneurs puissent arpenter ce périple historique», ajoute Séverine Ikkawi.

Pour valoriser ces espaces, il faut aussi communiquer dessus. Dès l'origine, les chemins de randonnée ont ainsi été détaillés dans des guides destinés à donner envie aux gens de les parcourir. La Fédération en compte aujourd'hui environ 230 à son catalogue. Quant aux points de départ et d'arrivée des itinéraires, s'ils étaient auparavant déterminés par l'imaginaire du porteur du projet, il y a désormais une volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre.

«Jusqu'à maintenant, il fallait souvent prendre la voiture pour démarrer sa randonnée, admet Séverine Ikkawi. Cette dernière décennie, on a travaillé pour que tout soit accessible en transport en commun et que les GR démarrent d'une ville où il y a une gare.» Une préoccupation à l'égard des randonneurs mais aussi de l'environnement, afin de synchroniser la pratique verte de la randonnée et une accessibilité tout aussi propre.

«La France est déjà très quadrillée»

Les chemins de grande randonnée s'adaptent constamment: des étapes sont ajoutées, ou bien les itinéraires sont modifiés pour tenir compte des phénomènes d'urbanisation. En revanche, la création de nouveaux sentiers reste rare. Aujourd'hui, peu de parcours inédits voient le jour. «La France est déjà très quadrillée, notamment en milieu rural, justifie Séverine Ikkawi. Si vous regardez la carte des itinéraires balisés, vous verrez un gros plat de spaghettis: le réseau est extrêmement dense, en particulier dans les massifs comme les Alpes, les Pyrénées ou les Vosges.»

De nouveaux GR émergent malgré tout en milieu urbain, encore délaissé par les marcheurs. Un itinéraire autour de Paris a ainsi été créé cette année à l'occasion des Jeux olympiques de la capitale, permettant de randonner en passant devant les installations olympiques des éditions 1900, 1924 et 2024.

Si le réseau des GR est très encadré et un peu bouché, celui des sentiers PR (promenade et randonnée) demeure plus ouvert. Ces boucles qui se parcourent en quelques heures maximum résultent souvent d'initiatives des comités régionaux et départementaux de la Fédération ou des communes qui cherchent à faire découvrir leur territoire.

«On voit régulièrement des PR se créer, notamment à chaque fois qu'il y a des réformes territoriales et des regroupements de communes, dévoile Séverine Ikkawi. Le fait de créer un chemin de randonnée sur un territoire, c'est un peu lui donner une identité. Ça permet aussi aux locaux d'avoir des sentiers pour se balader, et attirer du monde chez eux!»

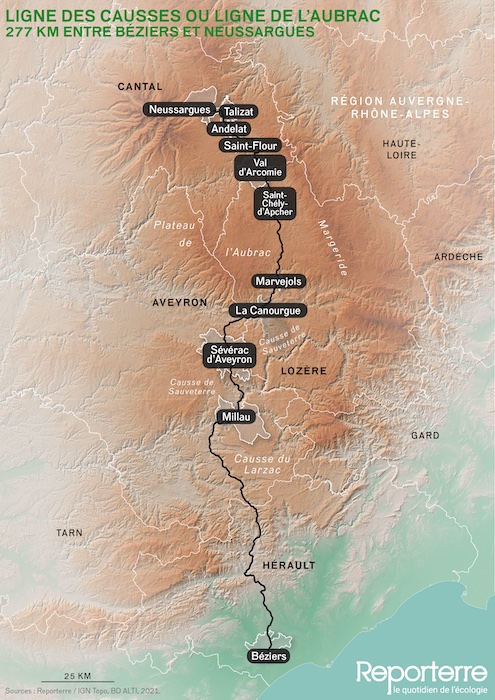

Menacé, le train de l’Aubrac échappe à la fermeture

En sursis depuis quarante ans, le train de l’Aubrac sera complètement opérationnel en octobre prochain, après la fin des travaux. Cette liaison est indispensable au fret et aux voyageurs.

Plus personne n’y croyait. Pourtant, la ligne des Causses, ou ligne de l’Aubrac, va pouvoir être sauvée. Depuis mars, le tronçon de 26 km le plus vétuste de la ligne, entre Neussargues (Cantal) et Saint-Chély-d’Apcher (Lozère), suit une cure de jouvence. La voie, âgée par endroits de presque un siècle, va être totalement renouvelée. Un chantier de 43 millions d’euros, financé à 91,5 % par l’État et 8,5 % par SNCF Réseau.

Pour l’instant, l’Intercités Aubrac est l’unique train de voyageurs à circuler sur ce segment essentiel de la ligne de Clermont-Ferrand à Béziers. C’est aussi le seul à parcourir la ligne de bout en bout. S’agissant d’un train d’équilibre du territoire (TET), « l’État doit plus participer sur l’Aubrac que sur les autres lignes », estimait en 2021 auprès de Reporterre Jean-Luc Gibelin, le vice-président aux transports de la région Occitanie. C’est donc chose faite. « Si ce tronçon n’avait pas été rénové, il aurait fermé, et le TET Aubrac aurait été supprimé », explique-t-il aujourd’hui.

Pour l’instant, l’Intercités Aubrac est l’unique train de voyageurs à circuler sur ce segment essentiel de la ligne de Clermont-Ferrand à Béziers. C’est aussi le seul à parcourir la ligne de bout en bout. S’agissant d’un train d’équilibre du territoire (TET), « l’État doit plus participer sur l’Aubrac que sur les autres lignes », estimait en 2021 auprès de Reporterre Jean-Luc Gibelin, le vice-président aux transports de la région Occitanie. C’est donc chose faite. « Si ce tronçon n’avait pas été rénové, il aurait fermé, et le TET Aubrac aurait été supprimé », explique-t-il aujourd’hui.

Côté fret, un train approvisionne l’usine ArcelorMittal de Saint-Chély-d’Apcher en bobines d’acier, les colis, quatre fois par semaine. Le train est vital pour l’usine, poumon économique de la Lozère. La fermeture définitive de ce tronçon de ligne aurait condamné l’usine. L’approvisionnement par camions n’est pas viable à long terme.

Pourtant, rien n’était gagné. En mai 2023, le ministre des Transports, Clément Beaune, s’était montré « très pessimiste », explique Patricia Rochès, maire de Coren et présidente de l’association Les Amis du viaduc de Garabit (Amiga). « Il m’avait dit qu’il fallait que nos régions financent, dit-elle. Mais il connaissait le dossier, on sentait que c’était un sujet tendu. Impossible de mettre en péril 250 ouvriers et un TET pour 26 kilomètres de voie non entretenus. »

La présence d’ArcelorMittal a donc été décisive… mais pas que. En 2021, plus de 200 collectivités faisaient pression sur le ministère en délibérant pour le maintien de la ligne. « Si le ministre était aussi au point sur le sujet, c’est que notre travail n’a pas servi à rien », estime Patricia Rochès.

« Nous sommes très satisfaits, se réjouit désormais Jean-Luc Gibelin, c’est un vrai bol d’air pour la ligne. » Le vice-président aux transports d’Occitanie l’assure : le chantier en cours « confirme la fin des travaux d’urgence sur la ligne ». Même « s’il reste du travail » sur d’autres tronçons, admet-il.

Lignes de TER rallongées ?

Les travaux en cours permettront de relever la vitesse des trains. « Ils ouvrent une nouvelle page pour la ligne de l’Aubrac », se félicite Patricia Rochès. Outre la remise en peinture du viaduc de Garabit, point d’orgue de la ligne, réalisé par Gustave Eiffel et qui fêtera ses 140 ans le 21 septembre, il est surtout question de la desserte.

Les travaux en cours permettront de relever la vitesse des trains. « Ils ouvrent une nouvelle page pour la ligne de l’Aubrac », se félicite Patricia Rochès. Outre la remise en peinture du viaduc de Garabit, point d’orgue de la ligne, réalisé par Gustave Eiffel et qui fêtera ses 140 ans le 21 septembre, il est surtout question de la desserte.

Les rares TER de la région Occitanie stoppent à Saint-Chély. Seront-ils prolongés jusqu’à Neussargues, gare de correspondances vers Aurillac, Brive-la-Gaillarde et Clermont-Ferrand ? Jean-Luc Gibelin botte en touche. « C’est d’abord à la région Auvergne-Rhône-Alpes d’indiquer ce qu’elle décide comme offre », tempère-t-il.

La section de Saint-Chély à Neussargues est située majoritairement en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a la main sur la desserte de TER — aujourd’hui inexistante. « Il faut que Saint-Flour soit raccordée au réseau de TER », appuie Stéphane Sautarel, sénateur LR du Cantal et président de la commission transports à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il plaide aussi pour le prolongement de l’Intercités de nuit Paris-Aurillac jusqu’à Saint-Flour, voire Saint-Chély-d’Apcher. « Il y a une ouverture du côté de la SNCF qui trouve cela pertinent, mais le ministère n’a encore rien validé », précise-t-il. La région Occitanie planche toujours sur un train de nuit tri-tranches pour Aurillac, Millau (via la ligne des Causses) et Alès.

Les travaux seront terminés le 31 octobre. Les associations d’usagers prévoient une journée de festivités à l’occasion de la réouverture de la ligne. Reste à savoir si les régions y feront rouler des trains.

Pourquoi ce printemps est-il si pluvieux ?

c'est un article de REPORTERRE

Les fortes précipitations du printemps en France s’expliquent par le réchauffement de l’atmosphère. Cette situation devrait se reproduire à l’avenir, accompagnée d’étés de plus en plus secs.

« J’en ai ras-le-bol, je veux partir d’ici. » Mardi 21 mai, une habitante sinistrée des Deux-Sèvres livrait son désarroi au micro de franceinfo, de l’eau boueuse à hauteur de genoux. Seulement, partir pour aller où ? La veille, 94 des 96 départements de l’Hexagone étaient sous le coup d’une vigilance jaune ou orange pluie-inondation prononcée par Météo-France. Dans la Somme, l’Oise, la Sarthe, le Bas-Rhin, ou encore l’Ille-et-Vilaine, la pluie n’en finit plus de tomber.

Jeudi 23 mai au matin, 71 départements sont encore placés en vigilance jaune orages. Alors, pourquoi ce printemps est-il marqué par de telles précipitations ? Cette tendance n’est-elle pas contradictoire avec le changement climatique ? « Bien au contraire, c’en est même un symptôme », assure le climatologue Robert Vautard. Une loi physique, la formule de Clausius-Clapeyron, est à l’origine de ce phénomène.

DES EVENEMENTS DE PLUS EN PLUS EXTREME

Que dit-elle ? « À l’augmentation de température de 1 °C, correspond une augmentation de l’humidité de l’atmosphère de 7 %, poursuit le directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace. Autrement dit, à mesure que le climat se réchauffe, la vapeur d’eau stockée au-dessus de nos têtes se multiplie. » Or, l’air ayant une certaine capacité à contenir celle-ci, une fois le seuil dépassé, elle finit par se condenser, former des nuages et se transformer en pluie. « Résultat : le cycle de l’eau est accéléré par le changement climatique et les précipitations sont plus fréquentes. »

Et contrairement aux apparences, le printemps 2024 a été l’un des plus chauds jamais enregistrés en France. Les températures observées sur la période 1er mars-20 mai sont les septièmes plus hautes depuis le début des relevés dans les années 1930, offrant des conditions propices à l’humidification de l’atmosphère.

DES SECHERESSES DECUPLEES DANS LE SUD ET DES PLUIES DANS LE NORD

Le 22 mai, le réseau de scientifiques international World Weather Attribution a ainsi établi que le changement climatique anthropique a augmenté de 20 % les précipitations d’automne et d’hiver survenues cette année au Royaume-Uni et en Irlande. « Les jours de tempête, celles-ci sont par ailleurs devenues 30 % plus intenses, par rapport à un climat préindustriel plus froid de 1,2 °C », précisent les auteurs. Des chiffres similaires à ceux observés autour de la Méditerranée, selon Robert Vautard.

Les inondations risquent de devenir de plus en plus fréquentes dans les villes en raison de l’imperméabilisation des sols.

Dans les années à venir, tous les pays ne seront toutefois pas logés à la même enseigne. Au Maroc, comme dans le sud de l’Europe, et notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal, les précipitations diminueront largement. À l’inverse, en Scandinavie et dans les pays baltes, elles augmenteront significativement. « Tels seront les deux visages du changement climatique en Europe : des sécheresses décuplées dans le Sud et des pluies intenses dans le Nord », analyse le coprésident du groupe 1 du Giec.

Qu’en sera-t-il en France, située dans un entre-deux ? Le volume annuel de pluie ne devrait pas beaucoup y changer, mais pourrait quand même grimper quelque peu, d’après les données des laboratoires français de modélisation du climat. Au même titre que l’Allemagne, cette stabilité cache toutefois une modification des répartitions saisonnières : il pleuvra davantage d’octobre à avril, moins lors de la saison estivale.

LES INONDATIONS PLUS FREQUENTES AU PRINTEMPS

Qui dit plus de pluie, dit des nappes phréatiques en meilleure santé. Malgré quelques déficits localisés dans l’extrême sud de la France, celles-ci sont globalement parvenues à se recharger grâce aux pluies abondantes d’octobre à mars. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite pour autant : « Dès qu’arrive le printemps, ces précipitations ne sont plus du tout efficaces, prévient Robert Vautard. Soit l’eau est immédiatement captée par la végétation, puis évaporée dans l’atmosphère, soit les pluies sont violentes, se transforment en ruissellement et provoquent des inondations. »

Le climatologue en est persuadé : l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes pluvieux au printemps entraînera une multiplication des inondations dans les villes, y compris dans celles qui n’étaient pas exposées à ce risque jusqu’ici. « Pourquoi ? Parce qu’il ne dépend